福并新元 赏心乐事

福并新元 赏心乐事

从北京画院藏《岁朝图》谈起

︱陈青青︱

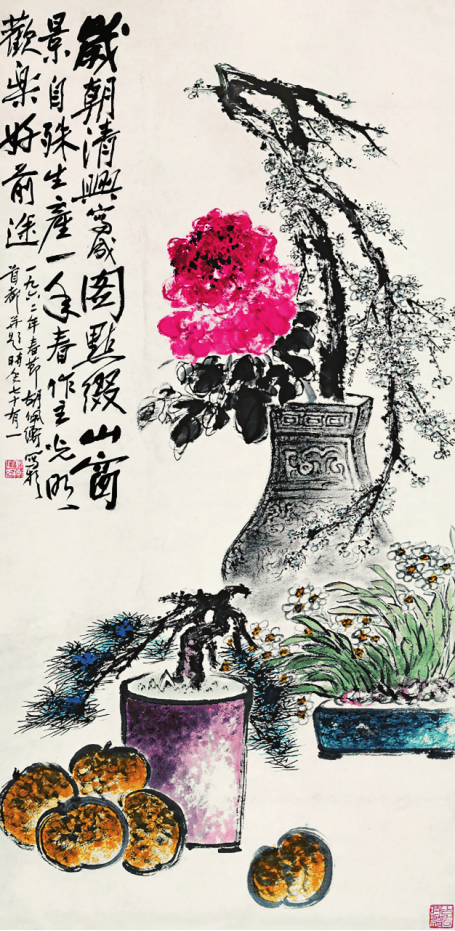

“岁朝清兴写成图,点缀山窗景自殊。生产一年春作主,光明欢乐好前途。”这是胡佩衡在他生命的最后一年题在作品《岁朝图》中的诗句。画面中牡丹、水仙、绿松、桃花交相辉映,精美的立瓶与高低不一的花盆被置于庭中,精美明艳,花果葱茏茂盛,呈现出一片祥和喜庆之气。

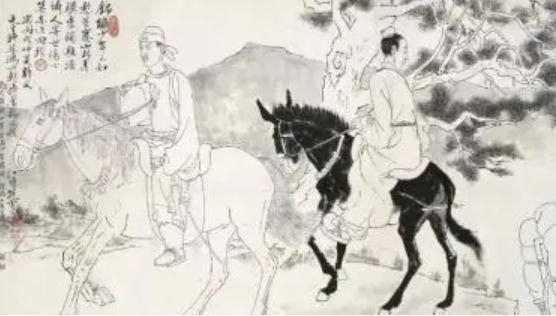

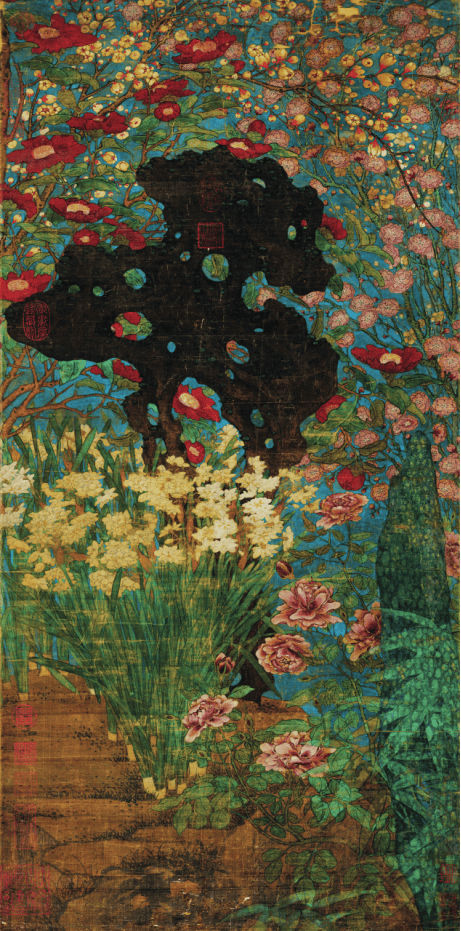

在中国漫长的历史中,新春总是被赋予太多的祝福与期许,新年第一天寓意着新的轮回伊始,通常人们对新年有一岁之朝、一岁之始、一元复始之谓,也有很多的庆贺仪式。宋代孟元老在《东京梦华录》卷六中记载:“正月一日年节,开封府放关扑三日。士庶自早相互庆贺……小民虽贫者,亦须新洁衣服,把酒相酬尔。”人们总是希望能为新年带来好运,往往将带有美好寓意的风物置于庭院或案上,以增添春节欢庆的氛围,由此便形成了“岁朝”的传统,在中国传统绘画中也形成了一种特殊题材 — 岁朝图。最早的岁朝图出现于唐代时期,上层阶级、士绅文人在一年之初将一些代表个人意趣的文雅之物精心布置摆放,后来逐渐由画家将这些文雅物品勾染成画,平时也可悬挂室内,意为纳福迎瑞。宋代以后,皇宫中逐渐流行“岁朝”的风尚。据传,宋徽宗每逢新春之时便会将珍奇异兽、花木虫草描摹于画上,为新的一年祈愿。现藏于台北“故宫博物院”的赵昌《岁朝图》即表现了这一场景:画中的梅花、水仙、茶花、长春花交织在一方太湖石周围,花团锦簇,明艳动人。画面满构图增加了花繁叶茂的视觉冲击力,流露出新年皇宫中富丽堂皇、热烈昂扬的美好气氛。

随着时代发展,“岁朝”的习惯、规模等也逐渐发生变化。在皇室,“岁朝”是皇亲国戚欢聚一堂,祈愿来年国泰民安的重要仪式;在文人雅客处,“岁朝”可以是标榜风骨旨趣,反映思想爱好的精神体现;在民间,“岁朝”又可以是代表家庭富足、生活美满的新年总结。从历代“岁朝”题材中我们可以发现,在岁朝图中画家选择表现的器物、花木、金石等,其蕴含的寓意和内涵远大于画面形式和构图规律,例如胡佩衡的这幅《岁朝图》,其中牡丹寓意荣华富贵,梅花寓意品质高洁,水仙寓意纯洁美满,绿松寓意坚韧顽强、生机绵延,柿子寓意百事如意、大吉大利,传达出了胡佩衡对于新年的种种美好愿景。他在题款中书“岁朝清兴”,在“岁朝”后面加了“清兴”二字,这样的题材往往在画面中会有特定的器物出现,也通常指代两个方面的意涵:一、清雅高洁的贡品,如松、竹、梅、水仙等,寄托文人志士的情感思想、心理诉求,寓意画家高尚致远的品格精神;二、古代具有特殊文化意义的供器,如盆景、金石、青铜器,或一些佛教用器,有尊贵之意,也极具审美性、文化性和礼仪性。

胡佩衡深厚的传统学养使他在创作中无时不透溢出浓厚的古朴意境,在他漫长的艺术生涯里,始终在错综复杂的时代背景下探研中国画传统革新与现代化的命题。20世纪初期的中国随着西方文化的涌入,政治、经济、文化、思想、科技、艺术等各个领域都处于由传统农业文明向现代化蜕变的过程中,一些文化精英、画坛大家开始重新审视传统,随之也产生了诸多关于美术问题与走向的论辩。中国画坛在这一时期受到现代学术与西方思潮的影响而开始发生转变,呈现出新旧杂陈、学派林立的局面,加上介入中国画问题讨论的人员身份背景多元复杂,其中包括从事美术行业的专门美术家,如画家、画学史论家、西画家,以及对于中国画发表言论的非美术家,如政治家、文学家、哲学家、教育家等。在当时形成了几大主要学术观念:一、康有为的“以复古为革新”论。他提出“中国画学之国朝衰败极也”的论调,抨击“四王”、石涛、石谿逸笔草草“不求真”的画法,主张“以(唐宋)院体为正法”并提出“以复古为革新”的改革方案。二、陈独秀的“美术革命”论。他提出“若要想把中国画改良,首先要革王(王石谷等人)画的命”,“王画”作为具有程式化的传统旧习在陈独秀关于“美术”的批判话语中被构建成了革命的对象。三、徐悲鸿《中国画改良论》中提出的中国画“退步论”。四、岭南地区“二高一陈”所倡导的“折中中西论”。五、以陈师曾、金城等为代表的画家以传统为立足点,从中国绘画内部寻求发展机遇和方法。北京画坛中的胡佩衡即为以传统为立场“守护”中国画本体发展和延续的代表画家之一。如果以代际和年龄划分,北京画坛第一代画家有金城、陈师曾、陈半丁、齐白石、余绍宋、萧俊贤、萧谦中、王梦白、林琴南、汤定之等,第二代有胡佩衡、汪慎生、惠孝同、吴镜汀、陈少梅、陈缘督、刘凌沧等。其中在中国画改造中有着突出贡献,并表现出更强适应性与创造性的当推胡佩衡。

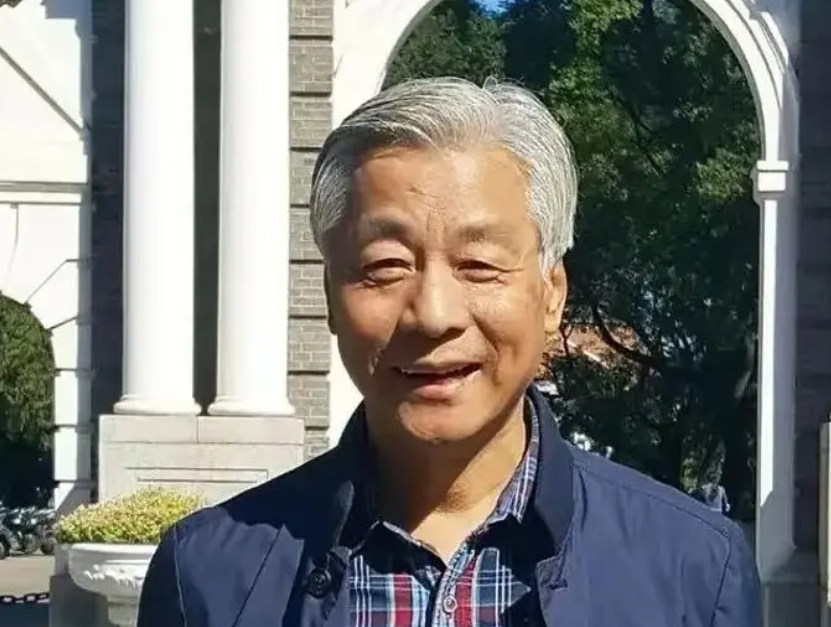

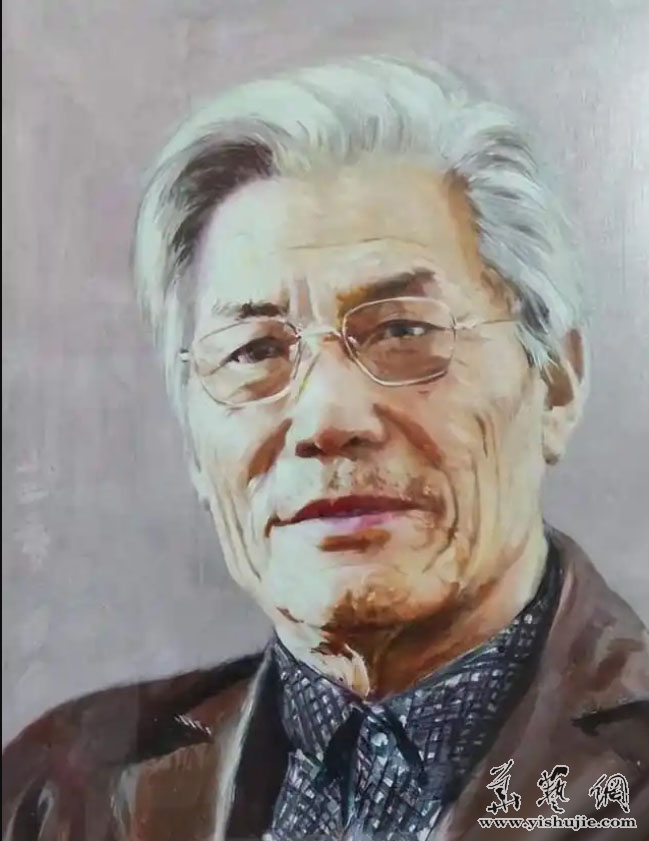

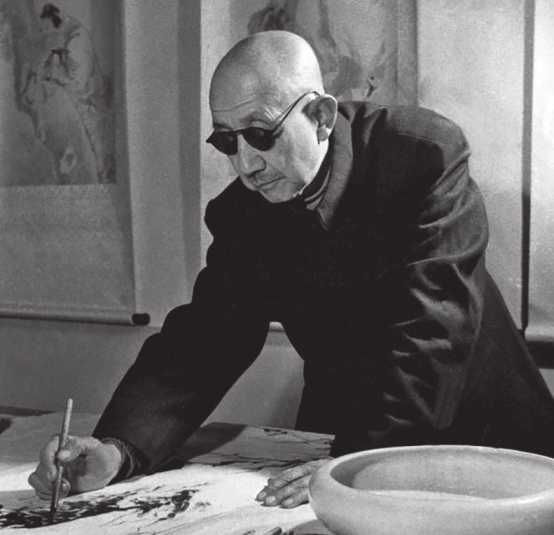

胡佩衡照片

胡佩衡(公元1892—1962年),又名锡铨、衡,字佩衡,号冷庵,以字行。1918年加入北京大学画法研究会,次年任研究会导师,主编《绘学杂志》,参与发起中国画学研究会,也是湖社的创建者之一,参与主编《湖社月刊》。胡佩衡于20世纪40年代执教于北京师范大学、北平艺术专科学校,1949年以后,又任中国画研究会常任理事、研究部主任,北京画院画师兼院务委员会副主任。胡佩衡在山水画方面成就显著,他早年以仿古临摹作品居多,尤其对北宗画有着深刻的理解。他在《临古刍言》中说:“余爱临北宗画,画存前三集第一幅皆北宗也,且余所写南宗画,多与北宗意焉。”胡佩衡作品面貌空淡疏朗,用墨着色皆仿古意,得到了齐白石的高度赞许。大约在20世纪30年代,胡佩衡的绘画风格开始发生变化,逐渐凸显其笔墨个性。胡佩衡扎实的摹古功底使得他从王蒙、石谿、吴历等人画面中习得了繁复细密、笔墨精妙的语言特质,又从沈周、石涛画中习得了朴拙简淡、见笔见墨的风格,再加上自己正处壮年,在摹古基础上寻得变化,笔墨更为肯定精到,已然形成自家面貌。20世纪50年代以后,胡佩衡深入生活,游历南方河山,赴湖南、桂林等地写生,又尝试以西法融入山水画,画风大胆转变,他自称为“衰龄变法气冲天”。此时又适逢中华人民共和国成立,百废待兴,生机勃勃,胡佩衡一改传统旧俗,尝试了更多风格强烈、题材多元的作品,例如宾馆画、庆祝节日的大幅创作等,继续在北京画坛发挥能量。

在中国画传统形式与价值延续的问题上,胡佩衡一直有着自己的见解,他认为中国画的延续发展并非一定要与传统割裂,而应在回溯过程中重新审视、消化、转化,发掘旧传统中的新价值。我们可以在他1921年发表在《绘学杂志》上的《中国山水画写生的问题》一文中看到:

现在科学发明,别的学问都研究进步,我们的中国画岂可再敷衍呢?目下教育部设立了一处美术研究会,为的是参看西洋的新美术,改良中国的旧美术,并不是把外洋的尊为神圣,把自己的说得一个钱不值。所以说我们愿意改良中国山水,当注重写生……若我们要写生,常用什么法子呢?中国各地方山水的形式不同,绝不当叫古人拘住,也不可将古法抛弃,只要像真景,合理法,用古人所长的笔法去画,自然是美观的,不必拘定宗派固守成见了。……我从前也涂抹这一派的画,它的好滋味也知道一点,后因临了好多唐宋的古画,又游了南北各地方的真山水,觉得固守之派未免家教太小,又因为社会一般的人能画的太少,久了人人只学外国画,中国画恐怕要失传,若能达到雅俗共赏的地步,自然无有隔膜了,所以我才有用古法写生的主张,这实在是自然的趋势,只要未免努力向前做,何愁中华的新绘画在五洲美术界里不占一个位置?

我们可以看到,胡佩衡对中国画的近代兴衰之发展,有着自己清晰的认知,也有着一套自我比较全面而系统的看法与做法。胡佩衡的艺术以山水为主,兼善花鸟,他在艺术创作的早期积淀了坚实的摹古基础,也做了广泛、大量的写生研究工作。因此,他在对中国画转型的尝试中,明确提出深入生活面向现实,以“古法写生”来寻求画风之变的思想。尤其是在20世纪50年代以后,胡佩衡的作品一改前期淡雅的风格,而转向色彩鲜明、厚重,对比强烈的风格。这些特点更明显地体现在他的山水画创作中,例如1956年,胡佩衡与张伯驹、潘素、惠孝同等赴湖南写生学习,参观韶山毛主席故居。胡佩衡在日记中写道:“在招待所楼上看韶山,正值天雨,满山白云往来,是东坡赏心十六事之一,我竟能在最秀丽的毛主席的家乡见到如此妙景,真是十二分的难得。我乘兴画了韶山六景,作为纪念。”我们现在还可以看到他在20世纪50年代画的一系列带有革命印记的新山水画,从中可以看到胡佩衡穿越古今的胸怀、丰富的想象力和紧跟形式的思想高度。这幅《岁朝图》中亦可看到他以焦墨勾皴,又运用石青、洋红、赭石等颜色,将花木蔬果表现得生动蓬勃,极具精气神,当然这种风格的转变也与当时所处时代的文艺思潮有关。

丰富的经历使得胡佩衡在很多领域都颇有建树,也造就了他一身多能的综合能力。除了前文提到的管理湖社日常事务工作、主持《湖社月刊》的编辑发行等工作,胡佩衡还精诗文、通鉴赏、著书立说,他将自己数年积累的画学经验理论化、系统化,先后编辑出版了《山水入门》《王石谷画法抉微》《中国山水画布置法》《中国山水画点苔法》《绘画随笔》《胡佩衡画·丛谈》《临古刍言》《冷庵画诣》《我怎样画山水画》《山水画技法研究》《齐白石画法与欣赏》《王石谷》等著述。其中大部分论述既有创作论意义,又兼具教学性,融画谱、美术史、传统画论、鉴赏研究为一体。胡佩衡在美术教育方面也有着十分突出的贡献,他曾经开设中国画山水函授学社,有一套独特的教学方法,令学生有“豁然贯通”之感,随着胡佩衡名气的增大,慕名而来的求学者也逐渐增多,胡佩衡就将教学地点搬到了家中,并且发布了一份面向社会有志学画人群的招生简章,简章详细介绍了胡佩衡的办学理念和各类实施条例:

本社为便利有志者学画,因路远及职务、年龄等关系不能直接就学,通函教授,以期普及。本社由胡佩衡先生本历年之经验,分人函授。因学者各人之程度、资质而变更方法。无论已学未学,经其指点,无不豁然贯通。

凡有志向学者随时报名缴纳学费并寄来本人相片及略历,已能画者附作品一张,为学者附书法两张(楷书、行书)即开始函授。

寄予学者画稿每月四幅,加以说明,照示临摹,寄社评改后,发还原画稿,即学者所有(此项画稿系胡先生手绘而非印刷品)。

学者于画课如有不了然之处,随时可以质问,立即作答,如不照示练习即停寄画稿。

练习期间暂定二年即可成幅,二年后欲继续练习者亦可。

学费每月十元,邮费一元,每三个月续纳一次,如有欲交全年或二年者可免邮费汇款,如由邮局请票面说明:北平西四牌楼邮局。

通讯处:北平西四牌楼后毛家湾二十七号胡宅

(宋) 赵昌 岁朝图(局部)

绢本设色 纵103.8厘米 横51.2厘米

台北“故宫博物院”藏

《湖社月刊》第21册封五启事还登有胡佩衡函授学社初级画稿,这些画稿都是胡佩衡开设的山水画学社提供的课徒稿。由此可见,胡佩衡所成立的山水画社成为当时结合了私塾与学院的“远程授课”新形式,他还将自己的教学方法归纳为先难后易法、分析法等,始终如一地以“谁将规范作传灯”为己任,在中国画教育上得到了同行的称赞,也为后来北京画院的山水画教学工作奠定了良好的基础。

需要强调的是,胡佩衡极其爱才惜才,作为伯乐,他极力推荐齐白石、刘海粟、吴湖帆等人,对他们在中国近代画坛影响力的传播发挥了重要作用。其中,他对齐白石的推举尤为重要,在其主编的出版物中,多有介绍、宣传齐白石的内容,为齐白石出版画集等。1949年后,胡佩衡还在《人民日报》上发表《生活在伟大时代的白石老人》一文,于《文汇报》上发表《白石老人的人物画》《白石老人的“衰年变法”》等。胡、齐两人也交往甚密,一起讨论画艺,齐白石人生中重要的时刻也都会邀请胡佩衡到场,胡佩衡称得上是齐白石艺术的研究者和推广人,他也可以与陈师曾一并称为齐白石的“贵人”。

可以说胡佩衡的艺术生涯从幼年开始就未曾停歇,在艺术创作、教学、出版和社会活动等多项工作中都葆有积极的状态,直到他生命的最后时刻。这幅《岁朝图》创作于他生命的最后一年,事实上,七十一岁对于画家来说并不是艺术创作的“消亡期”,从某种意义上来说,应是正值中国画家笔墨淳厚、臻于化境,对传统画学有着充分领悟的阶段,我们可以看到胡佩衡《岁朝图》中所体现出的雄健笔力、朴拙清新的艺术风格和悠远清逸的独特境界。然而天不假年,据胡佩衡之孙胡新回忆:“爷爷在画院为他筹办的画展前夜因突发心肌梗死而过世,画展也变成了遗作展。”

画角声中旧岁除,新年喜气满屠苏。

阳和忽转冰霜后,元气更如天地初。

晚色催诗归草梦,春光随笔上桃符。

闭门贺客相过少,静对梅花自看书。

这首《岁朝》出自宋代真山明,描写了正月初一的新春景象,寒风凛冽的严冬里忽现春意和生机,我们似乎可以从中感受到胡佩衡笔下“岁朝”的新年氛围和文化气息,其中凝结着他对一元复始的希冀、对传统文化继承与延续的思想意识,还有作为画坛大家的学识修养,以及繁华落尽后的静穆。后世对胡佩衡的研究远远不够,美术界对他的研究更是缺乏关注度及史料支撑,导致胡佩衡的贡献与成果远未得到发挥。在弘扬传统文化,彰显中国精神的今天,我们有必要回望和关注这位被历史淡忘的艺术大家,就如1926年齐白石在《冷庵先生画卷》所言:“层次分明点画工,启人心事见毫锋。他年画苑三千辈,个个毋忘念此翁。”

胡佩衡 岁朝图

纸本设色 纵138.5厘米 横68.5厘米 1962年

北京画院藏

作者为中央美术学院助理研究员

未经允许不得转载:华艺网 » 从北京画院藏《岁朝图》谈起

声明:本站除注明来源于华艺网的文章外,其内容来自网络,图文版权属于原作者。如您感到侵犯了您的权利,请通知我们,立即删除。 【在线留言】

林文宏(林亭宇)书画作品欣赏

林文宏(林亭宇)书画作品欣赏